最近つくづく思ったのですが、日本人は麹を長く食べてきたし、麹だけでなく発酵と共にあったということです。わたしはまだ麹についてよくわかっていません。ここでは、現時点で経験したことなどをふまえて、麹について調べながら語ります。間違っていることがあればご指摘いただければと思います。

言うまでもなく基本的な調味料である味噌、醤油、酒、みりんはすべて麹の働きによりつくられます。

麹とは菌ではありますが、他の菌と何が違うのでしょうか。麹を米や大豆にかけることにより発酵が進みます。これは具体的にはでんぷんをブドウ糖に分解するということですが、それにより醤油や日本酒の原料ができます。それを米麹と言ったり、大豆麹と言ったり、麦にかければ麦麹と言います。この麹の発酵という働きは、つまりは微生物の分解ということであり、自然界の視点で言えば、腐敗と似た働きになります。その違いは人間にとって有益かどうかということに過ぎません。

麹菌は人間の友として二千年に渡って共に生きてきたと言えます。もともと麹は他の文化と同じように中国から入ってきたものですが、日本におけるニホンコウジカビによる発酵食品等は日本独自の食文化です。

日本酒はニホンコウジカビによる発酵である酒米の米麹をさらに酵母を添加し培養させ、アルコールを発生させます。これをもろみと言います。酵母で発酵させる前の段階の麹のみで米を発酵させた状態を甘酒と言います。つまりアルコール分がありません。ですから子供でも飲めます。ブドウ糖により甘いですから昔の子供にとってひな祭りで甘酒を飲むのは楽しみだったでしょう。

日本酒の麹と醤油の麹は違うのでしょうか。味噌はどうなのでしょうか。このあたりはまだわたしにはむずかしいのてすが、調べるとこうなります。醤油に使用される麹菌は「Aspergillus sojae(アスペルギルス ソーヤ)」に分類され、日本酒に使用される麹菌「Aspergillus oryzae(アスペルギルス オリゼー)」とは区別されます。とにかく麹の種類は違うのだということはわかりました。

話は少し変わりますが、最近、発酵について興味を持っているので、ぬか床をつくって漬物づくりを楽しんでいます。ぬか漬けは麹を使用していません。糠を使用しているわけです。糠に塩と野菜、昆布、煮干し、干し椎茸などを入れることで、乳酸菌を発生させます。麹は基本入れません。入れることもありますがごく少量です。麹を入れると乳酸菌のエサになり乳酸菌が異常に発生してしまうためです。なかなか、菌の世界は繊細です。乳酸菌の発生を抑制するためにぬか床は毎日かき混ぜます。かき混ぜないと表面に産膜酵母が発生し、味や風味を悪くします。

市販の塩麹を使って茹で野菜を漬けるのもおいしいです。とても簡単で、それだけでおいしく麹を摂ることができます。

そのほか、酒粕を鍋や汁物にするのも胃腸に良く、体を温めます。酒粕は日本酒を搾った際に出る残り滓ですが、こちらのほうに豊富な栄養が残されています。米麹と酵母の効果がふんだんに含まれています。これと旬の野菜の抗酸化作用と合わせると大変免疫力を高めるでしょう。完全に圧搾した酒が清酒ですが、まったく圧迫しない「もろみ」そのものを残した酒をどぶろくと言います。先日、これを購入して飲んでみました。にごり酒も澱を残しますが、どぶろくと違い目の粗い布等で濾すことで、白濁したお酒になります。胃腸のために菌を取り入れたいと思った時、どぶろくが最適ですが、発酵が進み続け、保管が難しいため購入できる店は限られています。

日本酒の酵母でのアルコール発酵の前の段階は、甘酒の状態ですが、これを料理に利用することができます。とても甘いので、煮物も優しい味になります。分量を入れすぎないほうがいいでしょう。麹菌は60度で死滅してしまうため、火を止めてすこしぬるくなってから入れます。

麹については、奥が深く、調べるときりがないです。料理においては、非常に多岐にわたります。最初に書きました味噌、醤油、酒、みりんの醸造過程での麹の働きや、地方ごとの特色、伝統など関心を持つほどにかなりの深みにはまります。

明日は自家製味噌づくりに挑戦します。また、麹については書きたいと思います。

追記:

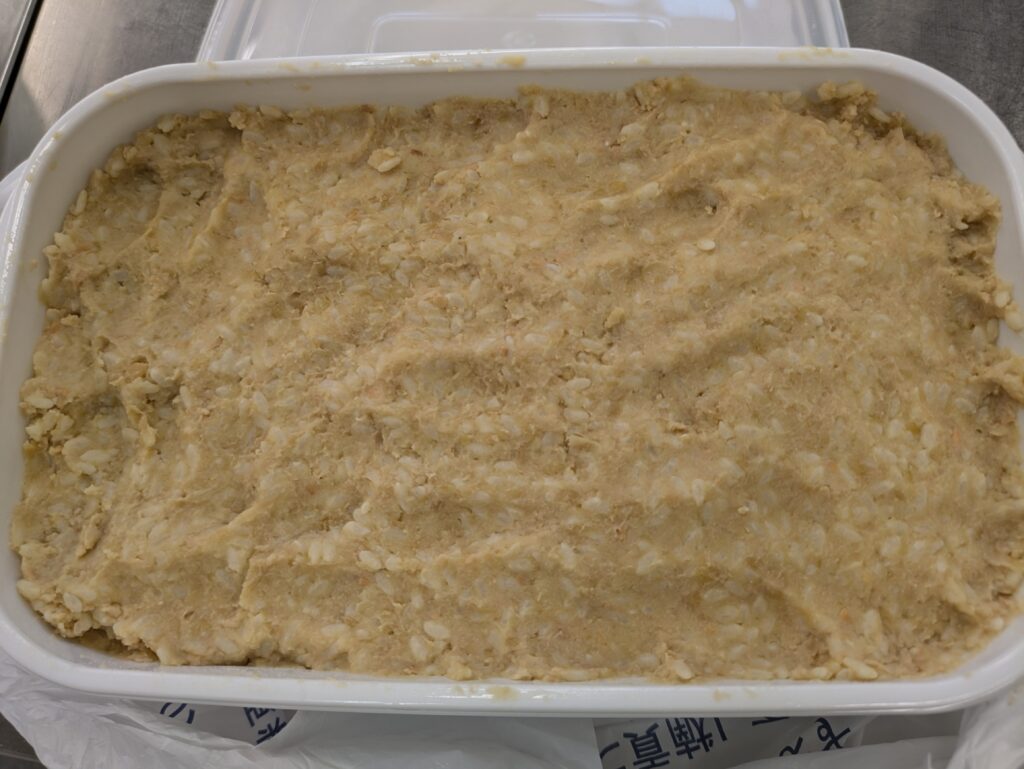

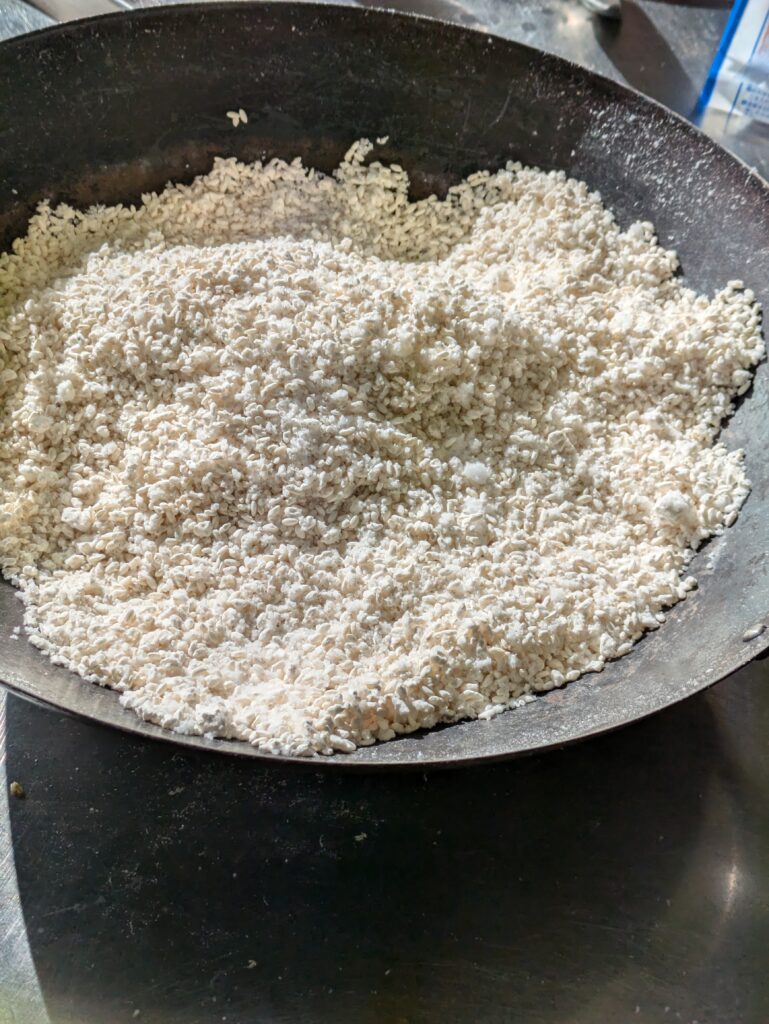

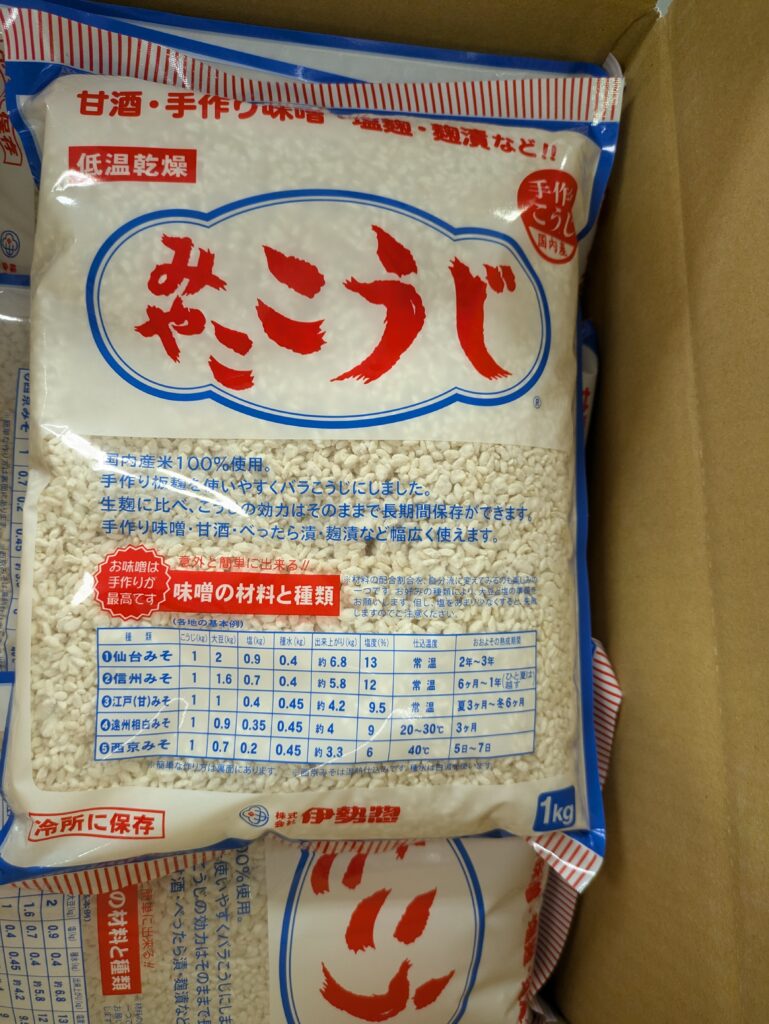

自家製味噌づくりイベントに参加しましたので追記します。味噌づくりはとにかく大豆の浸漬と蒸煮に時間がかかります。今回は設備の関係で蒸すことができず、大豆を煮ることになりました。それから大豆を潰します。肉のミンチャーを使いました。それと米麹と塩を混ぜた塩きり麹を混ぜます。そうして容器に隙間なく押し込んで、ラップをかけ、重しをして常温で寝かせます。2ヶ月経ったら出来上がり。楽しみに待ちましょう。

麹の深みを味わうことができる秘蔵の日本酒をご紹介します。

京都丹後の酒蔵さんです。こちらの蔵で酒造り体験を泊まり込みでさせていただきました。